アサリ

山口県内の親アサリから採卵・生産したアサリ種苗を販売します‼

〇販売時期:令和7年5月末~6月末 〇税抜単価:0.7円/個(会員外) 〇平均殻長5mm

〇注文個数:10万個から承ります 〇種苗は内海栽培漁業センター渡し※

〇注文につきましてはお問い合わせから予約受付中です (折り返し連絡いたします)

山口県内の漁業関係者に優先的に販売します。数に限りがあり ご希望に添えない場合があります。

※出荷方法につきましては応相談(翌日着の範囲内で宅配便(着払い)を使用した輸送方法もございますが、着荷に責任は負いかねます。

また、出荷資材費(発泡スチロール箱・保冷剤等)は別途いただきます)

令和6年12月4日 アサリの輸送試験

5月31日午後4時30分から翌6月1日午後1時30分まで、宅配輸送を想定した”アサリ種苗21時間耐久試験”を実施しました。

試験開始時の気温が23.0℃、試験終了時の気温は22.7℃。耐久試験終了後、日の当たらない室内に静置された箱から取り出したアサリを海水に戻したとたん”モゾモゾニョキニョキ”と水管や舌を元気よく伸ばします。砂を敷いたプラ舟に移し替えると3分しないうちにすべてのアサリが潜砂しました。翌朝6時まで流水試験を継続し、全数の生存を確認しました。

耐久試験に頑張ってくれたアサリさんお疲れ様でした。

令和6年12月12日 越冬池での成長

7月中旬、大型種苗生産用のアサリ85万個を巡流水槽に収容し、余剰種苗数万個を越冬池の水路に放流していました。

越冬池にはナルトビエイなどのアサリをバリバリと食べてしまうような天敵はいませんが、餌となる植物プランクトンの量が少ないといった欠点もあります。 「さて、どれくらい残っているやら」と、アサリ掘りの道具を片手に越冬池に行き、0.25㎡(50cm×50cm)を掘ったところ15~24mm(平均殻長18.9mm)のアサリが80個ほど出てきました。予想以上の生残個数にニンマリでした。

令和6年12月6日(9月中旬) 大型種苗(15mm)の成長記録

アサリ種苗21時間耐久試験終了後の7月16日、中間育成池にアサリを移動しました。 その時点では【殻長9.5mm・重さ0.13g】だったアサリさんも、2か月後の9月中旬には【殻長16.5mm・重さ0.75g】に成長しました。生残率は99% 夏の高水温にも負けず元気に育ってくれました。

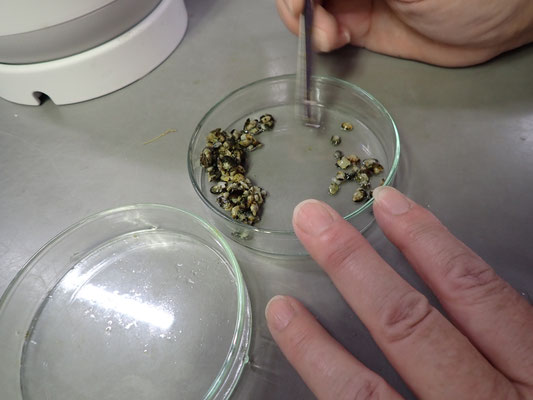

令和2年5月14日 アサリの選別

ドーム水槽で飼育中のアサリ種苗。生残個数と殻長組成を確認するため、7mmを境とした大小選別を行いました。

ドーム水槽の約1/8を取り上げたところ、大きいグループが11万個:平均殻長8.45mm、小さなグループが25万個:5.8mmでした。単純に拡大するとドーム1水槽で280万個生残している計算です。

水温も上がり餌料培養も軌道に乗ってきました。たくさん餌を食べて、大きく成長してもらいたいものです。

令和元年11月8日 いったん取り上げ

来年度の生産用に飼育していたアサリ幼生、ようやく着底寸前(0.23mm)まで大きくなりました。

着底前にお部屋(水槽の底)の掃除をするため、いったんドレンからアサリ幼生を抜き取ります。

アサリのいなくなったお部屋をきれいに掃除して、ふかふかのベッド(アサリが潜り込む為の砂:21ℓ)を敷き、抜き取ったアサリを戻してあげます。

今回抜き取ったアサリは約600万個。6月の取り上げまでふかふかのベッドの中で成長します。

令和元年9月20日 台風準備

今回の台風は、対馬海峡を抜け日本海に至るルートを通るとみられており、山口県でも強い風が吹くと思われます。

アサリの巡流水槽上部の遮光幕は強い風に弱いため、台風が襲来するたびに遮光幕を取り外しており、今回も朝から取り外し作業を行いました。

準備は万端ですが、なるべくなら強い風が吹かないことを祈っています。

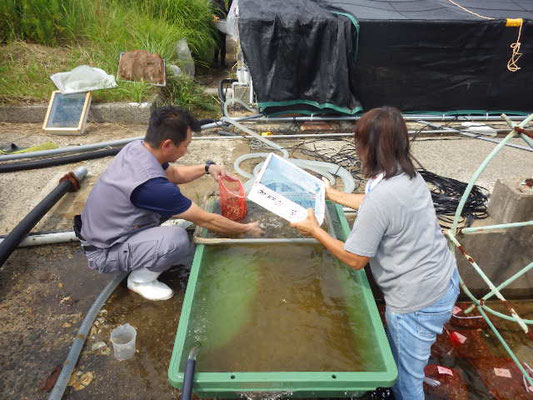

令和元年7月1日 越冬池収容

予定より10日ほど遅くなりましたが越冬池にアサリ種苗60万個を収容しました。

平均殻長8.52mm:重量0.08gまで成長したアサリ種苗、10月中旬まで中間育成をおこないます。

巡流水槽90万個。越冬池水路30万個。そして越冬池60万個。

どこが一番大きくなるか? 生残率は? 手間は? 結果は10月に出ます。

令和元年6月25日 越冬池整備

アサリを収容するための池整備が佳境に入りました。

手前には多孔質素材を漉き込み、ただの耕うん(写真:向こう側)と生残・成長を比較します。

人力による耕うんという前時代的風景…。明日はきっと筋肉痛です。

令和元年6月13日 全換水

晴天が続き、餌となる植物プランクトンの増殖は絶好調。タイマーを使っての一定時間給餌により、巡流水槽内の残餌が増えてしまいました。 そこで排水栓を抜いての全換水を敢行。水位の低下により飼育状況もよく分かりました。

令和元年6月10日 次々と…

越冬池水路を利用したアサリ中間育成試験ですが、先週に続き今日も2網分ほど収容しました。

先週は1網分の10万個を収容しましたが、今回は1網5万個・3万個と少なめです。

これは収容密度に差をつけ、成長・生残の比較を行うためです。

被覆網を沈めるため4辺と中央に鉄筋を結び付け、移動しないようにしているのですが、この作業が結構大変。

お手伝いして頂いている職員さん、いつもありがとうございます。

令和元年6月9日 すくすくと…

5月22日に収容した時よりずいぶん大きくなったように感じるのは担当者の欲目?でしょうか。

ドーム水槽からの取り上げ方法を変更したおかげか、巡流水槽に収容した直後のへい死もなく、順調に成長しております。

この子たちの後から取り上げ、地先に放流(被覆網に収容)されたアサリたちも、順調に成長してくれていることを祈っている今日この頃です(6月3日~5日に400万個を回収・配付しました)。

令和元年6月6日 越冬池水路に試験的収容

越冬池を使用したアサリ中間育成試験ですが、本試験に先行して水路を利用した飼育試験を開始しました。

10万個を20m2に撒き(5,000個/m2)、その上に4mm目の被覆網をかぶせてあります。

秋までに大きくなってくれるといいのですが…。

令和元年5月28日 飼育環境試験終了

昨年12月28日に越冬池水路にセットしたアサリを取り上げました。

生残率は90%と高かったものの、越冬池に流れ込む飼育排水が少なかった(キレイ過ぎた?)ためか成長は『ウ~ン』というところです。

水路のアオサを取り除き、昨年秋に生まれたアサリをセット。飼育試験のスタートです。

令和元年5月26日 珪藻培養(アサリの餌)

昨年に比べ圧倒的にアサリの個数が多く、早い時期に大きくすることを目指してきた今年のアサリ育成計画。

70㎥の珪藻培養池4池を使用し餌となるプランクトンを増やしてきましたが、1日100㎥を超える珪藻使用量には容量不足となったため、300㎥の大型培養池を使用することになりました。

この大型池を使用してすでに1カ月。アサリはグングン大きくなっています。

令和元年5月24日 巡流水槽収容完了(^^ゞ

2日間にわたる選別作業も無事終了。

ドーム水槽から巡流水槽へ82.45kg:86万個の大型アサリ種苗を移動させました。

残ったアサリはもう少し成長させて『越冬池』や各地先に放流されます。

(写真の青い網に載っている物はすべてアサリです)

令和元年5月22日 選別大個体を巡流水槽へ

ドーム水槽で飼育中のアサリたち、だいぶ手狭になってきたので巡流水槽にお引越しです。

巡流水槽へは選別大個体のみのお引越し。殻長7mmupが残る選別網を使用し、63kg:623,168個のアサリを移動させました。明日以降も選別・収容が続きます。

令和元年5月16日 準備万端?

アサリの中間育成に使用する巡流水槽の準備中です。

昨年は無かった水路中央部を貫くエアー配管を新規作成しました。今年度も飼育技術は進化しています。

令和元年5月10日 巡流水槽準備中

ドーム水槽のアサリの成長に伴い中間育成場(巡流水槽)の整備も急ピッチ。

麦わら帽子をかぶって作業する姿はまるでカールおじさん(笑)

真っ黒になりながらの作業が続きます。

令和元年5月6日 こんなに大きくなりました

ゴールデンウィーク前に選別を行ったアサリですが、好天に恵まれ珪藻(植物プランクトン)の増殖も好調です。

大きくなったアサリの摂餌により水槽底が汚れてしまったため底掃除を敢行しました。休み中にもかかわらずお手伝いいただいた職員様、お疲れ様でしたm(__)m。

平成31年4月19日 アサリの選別

ドーム水槽2面で飼育中のアサリですが、片方の水槽がギュウギュウになってきたので選別小を隣りのドーム水槽に移動させました。

今日の選別面積が21.5%。選別大が56万個:平均殻長が5.34mm。選別小が101万個:平均殻長が3mm。

この計算でいくと、全部で731万個のアサリが存在しているはず…。

アサリの成長に伴う過密飼育が気になります。

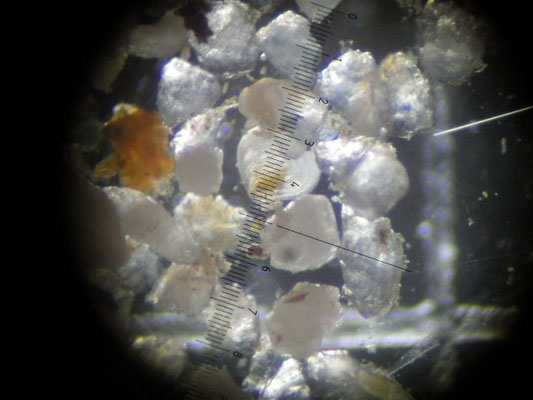

平成31年3月14日 砂???

小さなネットで底をひっかき、水槽に入れて中身を確認したところ砂粒と5mm位のアサリがコロコロ確認できました。

顕微鏡で確認したところ、砂粒と思っていたものが小さなアサリだったことがわかりました。

アサリが小さかったというよりも自分の目が悪くなっていたことに2度ビックリしました。

平成31年3月13日 アサリの中間育成スタート

9月から開始したアサリの種苗生産ですが、ようやく中間育成期に入りました。平均殻長は2.7mm(1.5~5.0mm)。

水温が上昇するにつれグングン大きくなっていきます。

平成30年12月28日 網の中へ

今冬1番の寒波襲来で、北風吹き荒び雪も舞う中、アサリの飼育試験をセットしました。

ネット袋に “砂・ボラ土・遊水池(その場)の砂”の3種類をセットし、アサリを700g封入します。

それらを遊水池内の澪スジ(水路)上に設置し、それぞれの生残・成長を比較します。

結果は来年3月~5月頃、開封した時にご報告します。

平成30年11月30日 試験区アサリの掘り出し

7月に殻長10mmのアサリを公社敷地内の越冬地に収容、“被覆網目合いの違いによる被食・生残試験”を続けてきました。被覆網は4mm目合いの青網と11mm目合いのミドリ網の2種類。越冬池は樋門で海と隔離されていますが、ガザミやトラフグ・ボラやクルマエビも生息しており試験にはもってこいと判断しました。

最初は手掘りでアサリを回収していたのですが取り残しの可能性があるため、試験区の砂を15cmの深さまでスコップですくい取り、全てのアサリを回収しました。

回収結果は、●目合い11mmのミドリ網は430個/㎡:平均殻長22mm、●目合い4mmの青網は900個/㎡:平均殻長は21.7mmでした。

使用したアサリが少なく、十分に餌があったため大きく成長しましたが、全面使用した際には餌不足による成長不良も考えられますし、取り上げに掛かる人的負担が大き過ぎます。

やはり10~5mm種苗を6月に数多く配付、残した100万個のアサリを大きくして秋に配付が良策かな?と考えています。

平成30年10月31日 小さなアサリ種苗、いったん取り上げ

向島のアサリを親に持ち日齢が18日となった“第2系統”のアサリ種苗。

殻長も280μmと着底寸前になったため、いったん全回収し、計数後に砂を敷いた水槽に収容しました。

前日に行った6水槽と合わせて9水槽を取り上げ、600万個のアサリ種苗を回収・再収容しました。

まずまずの成績に担当者もにっこり。今後の成長が楽しみです。

平成30年10月29日 貝類生産

10/29現在、アサリとミルクイガイの種苗生産試験を実施中です。

ミルクイガイは10月26日に出産され、ふ化幼生の日齢は3日・殻長100μmを3000万個飼育中です。

アサリは300μ~150μmまで、3系統を飼育中です。

アサリの成長に合わせて底に敷く砂の洗浄を実施、着底に備えています。

底砂はアサリのサイズに合わせて500μmメッシュを抜けた、細かい砂のみを使用。

担当のやさしい気遣いですくすく成長しています。

平成30年6月29日 完全移植(ドームから流水槽へ)

二日がかりで取り上げをおこない個数が確定しました。

取り上げの際には選別をおこない、7mmを境に大型と小型に分けました。

4月上旬、1.5mmサイズだったアサリ種苗。6月下旬のサイズと個数は‼

殻長7mmup :112.62kg⇒146.8万個 0.0767g/個

殻長7mmdown: 62.90kg⇒228.7万個 0.0275g/個

となりました。

流水槽以外でも成長・生残試験をおこないますのでお楽しみに。

平成30年6月28日 ドーム水槽からの取り上げ

ドーム水槽のアサリを取り上げ、突貫作業で準備した流水槽に一部を移動しました。取り上げたのは底面積で2/5くらい、7mmupが30kg、downが19kgでした。個数は明日、サンプル計測をした後で発表します。

明日も残りの3/5を取り上げます。

平成30年6月27日 流水槽準備

昨年はコンクリート床に直接アサリを収容するのみでしたが、今年度は一部の床に砂を敷いて成長・生残を比較することにしました。砂を業者から購入し、アクを抜いてから床に広げます。

突貫作業になりましたが準備完了‼ アサリを収容します。

平成30年6月21日 遮光幕設置

アサリの巡流水槽上屋に遮光幕をセットしました。

遮光しないとアオサが繁茂してアサリが取り上げられなくなるためです。

長いロープを使い、両側から2枚の遮光幕を引っ張り中央で重ね合わせます。

梅雨の合間の晴れの日、湿度が高く汗が蒸発しないため熱中症に注意しながらの作業です。

ロープを張り終わり作業がひと段落したあと、みんなで水分補給をしました。

もうすぐこの水槽にアサリが入ります。

平成30年6月20日 取り上げ網作製

ドーム水槽からのアサリ取り上げに備え、取り上げ用水路にはまるキッチリサイズの網を作成しました。

網の目合いを砂は抜けるがアサリは掛かる絶妙なところに設定。網と枠を一日がかりで作成しました。

ドーム水槽内のアサリ密度が高まって成長が鈍化。一日も早く広い所に出してやらねば‼

平成30年6月13日 流水槽準備

アサリの成長に伴い、現在飼育中のドーム水槽がちょっと手狭になってきたので大きい水槽の準備を始めました。強風に備え上部遮光幕を外していたためアオサが生え放題です。

協力してアオサの除去をおこない、みんなの顔も日焼けで黒くなりました。

もう一度アオサを取り除いたら遮光幕を張り、消毒をして中間育成スタートです。

平成30年6月13日 コンタミ

アサリを飼育しているドーム水槽で異物を発見しました。

アサリと同時期に種苗生産をしていた「ミルクイガイ」です。

1㎥FRP水槽から取り上げたときに混入したのか、アサリより大きく成長していました。

ドーム水槽内で確認したものが20~30個。「大きいアサリだな~」と思っていたのでビックリしました。

これからは注意深く観察していきます。

平成30年6月12日 梅雨の晴れ間

アサリも大きくなってきて、餌となる植物プランクトンをたくさん食べ始めたのに梅雨に突入してしまいました。平年より8日、去年より20日以上も早い梅雨入りでした。

アサリの食欲に負け、飼育水が透明になってしまう事もありましたが今日から3日間は晴れの予想。一気に植物プランクトンを増殖させるチャンスです。

平成30年6月6日 アサリの部屋掃除

4月上旬に殻長1.5mmで収容したアサリ種苗。2カ月が経ち、殻長の測定と水槽の汚れ具合をチェックしました。

排水口に大きめのタマネギネットを取り付け、アサリの流出に気を付けながら排水開始。

水深が浅くなると同時に水槽底がはっきり見えてきました。やはり4角のエアレーション付近に多く分布してるものの、割とまんべんなく生息(分布)していました(写真の粒々はすべてアサリです)。

硫化水素の発生跡もなく底質は良好。平均殻長も7.4mmとぐんぐん大きくなっています。

6月中下旬にはアサリの取り上げをおこない、もっと広い水槽もしくは海とつながっている試験池に収容する予定です。

平成30年6月1日 排水池でのアサリ飼育試験終了

3月から直径15~25cm・穴あきの筒にアサリを入れ、両端に網を張ったものを排水池(澪筋)に設置、アサリの成長を試験していました。

3ヶ月で重量は1.3倍に増加、生残も良好な結果となりました。

砂に埋めない方法で飼育することで、砂抜きの必要のないアサリになるかな?

平成30年5月31日 アサリ種苗の飼育状況

70㎥の植物プランクトン培養水槽6面を使用してアサリの餌を培養。水中ポンプを使用し、上部を遮光した通称“ドーム水槽”に送り込みます。

しかし、アサリが大きくなるにつれ送り込む餌の量が増え、しかも梅雨に突入。植物プランクトンの増殖率が低下し、アサリの食欲に増殖が追いつきません。飼育水がしだいに透明になりつつあります。

週間天気予報が気にかかる今日この頃です。

平成30年5月26日 活力あるアサリ種苗を目指して‼

10月から種苗生産を開始し、紆余曲折ありながらもアサリが大きくなりました。

今現在は平均殻長6mmにまで成長したこのアサリ、どのくらいの潜砂能力があるのか試験してみました。

〇ルトラ〇ンより短い2分強でほぼすべてのアサリが、ちゃんと砂に潜れました。

小さくても潜砂能力が高ければ…食害を受けないよう被覆網がきちんとされていれば…自然界でも大きくなれる、生き

てゆけると信じています。

平成29年10月4日 アサリの取り上げ

中間育成していたアサリ種苗の取り上げを行いました。

規格外を取り除くためふるいに掛けられたアサリはタマネギ袋に詰められ、飼育試験場所(干潟)に運ばれていきました。 今回のアサリは小さいながらもほとんどゴミが混じっておらず、受け取った人には好感触でした。干潟に出してからの歩留りが気にかかります。

平成29年7月12日 アサリのお引越し

100トンのドーム水槽で中間育成中だったアサリを、下のコンテンツの350㎡水槽に収容しました。

ドーム水槽から取り上げたアサリをふるいにかけ、大小を分けます。平均8mmサイズのアサリ45万個と、平均4mmサイズのアサリ130万個をサイズ別プラス密度に差をつけて収容します。収容密度を変え、成長に差が出るかを確認しするためです。 水温も上がるしグングン成長してほしいものです。

平成29年7月6日 アサリ中間育成場完成

5月から少しずつ造ってきたアサリ中間育成場。

湧水を止め、屋根を作り、遮光幕を張り、ようやく受入れ準備が整いました。

5mmまで育ったアサリを収容し、秋までに10~20mmまで大きくする予定です。

台風が来ませんように。

平成28年12月22日

アサリ日齢80

屋内1tタンクで飼育中のアサリですが、年末年始の職員1人対応のため大型ドーム水槽で集中管理することになりました。 砂ごと取り上げられたアサリは500マイクロメートル(μm)以下の砂に比べても大きく成長していました。 来年3月の中間育成開始までには2mm以上に成長します。

平成27年10月16日

アサリ種苗生産開始

(1)親貝採捕

平成27年10月16日午前3時、地元漁協の同意を得て、周南市でアサリ親貝の採捕を行いました。潮干狩りと言えば楽しそうですが、真っ暗な干潮時間に、ヘッドライトを装着し黙々とアサリを掘る光景は少し寂しいです。

アサリは泥の中5~10cmのところにいます。熊手でその辺りをかきながら採取します。

およそ1時間半ほどで4㎡余りを掘り、14kgのアサリを捕り、すぐそばを流れる小川で洗って泥を落としました。

(2)採卵

センターに戻ると、すぐにアサリをプラ船に広げ、新聞紙で覆います。干出刺激は産卵誘発方法の一つです。

約5時間後、今度は海水に戻し、2~3℃水温を上げて温度刺激をかけます。 これも産卵を誘発する方法です。

温度刺激をかけて3時間後、産卵が始まりました。一つが産み出すと、応ずるように次々に放卵、放精が始まり、水槽の中が真っ白に濁りました。

(3)収容

翌日には卵から孵化したトロコフォア幼生を90m3のドーム水槽に収容しました。

収容総数1億1400万個。来年春、1~2㎜の稚貝になって中間育成池に収容するまで長い飼育管理が始まります

平成26年12月12日

二つのドーム水槽と室内1トン水槽、併せて14水槽で飼育中のアサリ稚貝は日齢35~75日となりました。 今年は稚貝の餌の植物プランクトンの培養が順調で、まだ大小差はありますが、 大きいものは2㎜に達するくらいになっています。 肉眼では目をこらしてみないと砂と区別がつかない大きさの稚貝ですが、

顕微鏡で見ると、ちゃんと貝の形をしていて、もぞもぞ動いている様子がわかります。

平成26年11月27日

アサリはふ化後およそ50日が経過しました。収容している水槽には薄く砂を敷いています。稚貝は浮遊期から着底期に入っていて大きいものでおよそ0.7㎜になっています。顕微鏡で覗くと砂粒に混じって動いているのが見えます。

水質維持管理のため、2日毎に飼育海水の1/3量の換水を行います。今日は1トン水槽7つの砂洗いをしました。餌はパブロバ、キート、ナンノクロロプシスを与えています。

平成26年10月8日

アサリの採卵作業を行いました。採卵誘発は干出刺激と温度刺激を与えます。 1個が産卵するとその刺激で次々に他のアサリの放卵、放精が始まります。 たちまち産卵用の水槽が真っ白に濁ってくるので、受精卵をネットで回収し洗卵します。 1時間後に顕微鏡で見るとすでに分割が進んでいます。

平成25年10月9日

9月27日に採卵したアサリです。 採卵した翌日にはD型幼生といって、アルファベットのDに似た形になっています。 ふ化して9日目は顕微鏡で見るときれいな貝の形をしています。 まだ透き通っていて、中がよく見えます。

平成26年3月14日

アサリを漁業者に引き渡して、今年度最後の出荷を終了しました。先月17日から2回、延5日に及ぶアサリの取り上げ作業により、合計655kg、574千個のアサリを山口県漁協の4支店へ配布しました。餌料培養池の水温が6℃を下回る寒さでも珪藻が良く増殖してくれて、11月に14mmだったアサリの殻長は17mmまで伸びました。

取り上げは、県水産研究センターの指導を得て、ポンプ鋤簾で行いましたが屈強の大男も丸1日は続けられない重労働、取り上げたアサリ・貝殻・巻貝混合物からアサリをより出すのもたくさんの人手を要しました。 鋤簾で池全体を2回引いたはずですが、アサリ池の中にはまだ、951千個のアサリが残っているという坪狩り調査結果も出て、考えさせられることの多いアサリ育成試験でした。

平成25年11月20日

11月1日にアサリ養殖池の坪狩り調査をしました。アサリの数は140万個と充分ですが、平均殻長は14.0mmと8月から1mmしか成長していません。9月から施肥量を増加させましたが、秋はなかなか餌料プランクトンが湧きません。ゴウを煮やした担当者は、陸上水槽で培養した餌料プランクトンをアサリ池にホースで送ることにしました。肥料の試験を途中で打ち切り、250トン水槽3面と70トン水槽5面で培養した餌料プランクトンを使います。

昨日は赤茶色の餌、今日は緑の餌、明日は茶褐色の餌と日替わりメニューでアサリは大喜びですが、さて、大飯ぐらいのアサリを賄い切れるでしょうか。

アサリ成長不良で緊急対策に踏み切る

平成25年9月11日

大型池(1,000㎡)で飼育しているアサリの坪刈り調査を9月6日に実施しました。6月に池に撒いたアサリは、6月8mm、7月10mm、8月13mmと順調に成長してきましたが、9月の平均殻長は13.3mmと成長に急ブレーキがかかりました。長雨続きで、餌の植物プランクトンの増殖が悪かったこともありますが、これまでの順調な成長に気が緩み、施肥量を増やすべき時期に藻類の大発生を恐れて肥料を制限していたことが原因です。

ひもじがるアサリの声に押されて、「労をいとうな、藻搔きを恐れるな!」と担当者は奮い立ち、急遽、施肥量を大幅に増やしました。推定個体数は180万個と計画数を上回っています。

平成25年7月24日

大型池での飼育中、シオミドロや糸状の緑藻が砂泥上に大量発生し、アサリが水管を出す場所がなくなりそうになったので、「藻掻き」を行いました。半日の作業を二人が二日間続けておおむね駆除しました。何日後かにまた「藻掻き」が必要になるかもしれません。採介漁業振興に必要な苦労です。アサリは殻長9.9mmまで成長しました。(7月10日計測)